よく日本在住や在米日本人の知識人たちの「アメリカではこうだ!日本も考えを改めるべきだ!」というブログやつぶやきを見かける。2010年に日本から帰ってきた当初は僕自身青かったこともあり結構同感していたり、自分でも思い返すと恥ずかしいエントリを書いたりしていたのだが、最近こういうものを見ると、「彼らのいうアメリカって一体なんだよ」と思わざるを得ない。

この心境は友人のつぶやきが非常に的を得ていると思う。

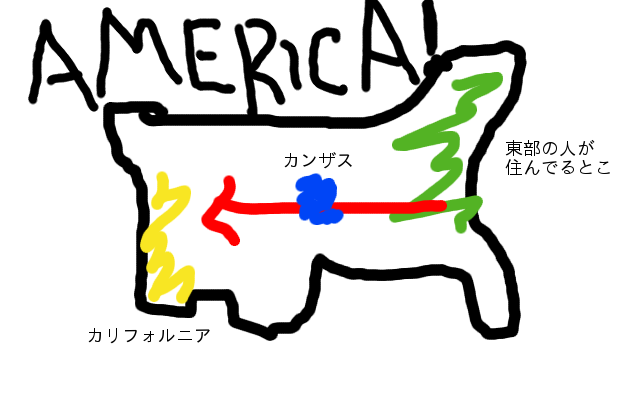

僕はアメリカ生まれ育ち、人生の大半をこの国で過ごしているが、自分が「アメリカ」を知っているとは思わない。というか、思えるわけがない。まずこれを見て欲しい。

これは大雑把なアメリカの地域を表した図だ。九つの地域に分かれているが、地域ごとに文化的背景も人種分布も政治的思想も宗教感も違う。もっと細かく言うと50ある州のひとつひとつが独特の背景と思想をもっている。最低でも各地域に数年以上住まない限りそこを知っているとは言い難い。

僕自身、カリフォルニア州とニュージャージー州にしか住んだことがないので、打率は2/9で「アメリカ」を知っているとはとても言えない。それにこのサイトを見てもらえればわかるが、一つの街でも人種の隔がすごいのがアメリカだ。僕自身生まれ育ったのは8割白人、2割アジア人の富裕層が多く住む街だ。たとえひとつの街に数年住んでもその地域を本当に知っているとは言えない。

僕自身、学校は幼稚園以前から大学院までの19年間を全て私立で過ごし、大学に行くまでは黒人の友人もラテン系の友人も一人もいなかったような人間だ。生まれ育ったベイエリアも、黒人やラテン系の人たちが多く住むEast Palo Alto や Oaklandにはほとんど足を踏み入れた事すら無い。目と鼻の先のSan Joseすら弁護士と会計士に会いに行く以外はほとんど行かない。こんな人間がアメリカを知ってるとは、たとえ20年以上住んでいて、友人からは「お前はアジア系アメリカ人というより中身は白人に近い」と言われても、言えない。僕が知っているのはアメリカのごく一部の地域の、知識層・富裕層のことだけだ。アメリカの95%くらいのことは理解していない。

僕は南部のことは分からないし、中西部のことも分からない。NYCネイティブの人たちの考え方は意味不明だし、モンタナ州やワイオミング州の何も無いように思えるところがどうなっているのかは見当がつかない。知っているのは20エーカーの土地が5万ドルで買えるということだけだ。

アメリカというのは世界でも有数の多様な国だ。ここ以上に多様な国はインドと中国くらいのものじゃないだろうか。

そもそも考えて欲しい。日本国内も相当に多様だ。東京の常識は大阪では通じないし、北海道民の考え方は沖縄民の人たちとは似ても似つかないだろう。東京23区内ですら移民が多い大久保町やら怪しげな新宿三丁目などいろいろある。東京育ちでも東京を本当に知っていると言える人はそうそう居ないんじゃないだろうかと思う。そう考えると、よくある「知れば知るほど自分の無知を知る」というよくあるセオリーに該当するんじゃないと思う。

さて冒頭の話に戻そう。よく在米日本人やちょっとアメリカに留学したような人たちがよく「アメリカが~~」なんて言っている。しかし彼らの内何人がこの国の複数ある地域の全てに住み、その中にある数多くのコミュニティや各階級の内で時間を過ごしたのだろうか。ひいき目に見てもそう多くは無いだろう。

大体の人はいい大学に留学し、いい仕事に付き、いい地域で暮らし、自分と似たような友人知人と過ごす。僕だってそうだ。それ自体は素晴らしいことであって、彼らの努力の賜物であり、賞賛されるべきものだ。

けど自分が知るアメリカのごく一部の本当に恵まれたところだけを見て「アメリカは~~」と語るのは、語る本人はどうでもいいとしても聞き手、読み手に対しては無責任だ。決めるのは当人の責任だが、誤発信は発信元の責任だ。

僕の個人的意見としては、「アメリカは~~」というような人でエリート的な人たちはアメリカのごく一部のことを言っているのであり、決してアメリカ全体のことを言っているのではないと思う。彼らとしては「そんなの当たり前だろう」というかもしれないが、明確にしていなければ誤解が生まれるのは必至だ。

なので彼らの言葉を聞く立場の日本在住の人たちはこのことを常に念頭に置いておくべきだと思う。別に彼らにも悪気は無い。ただその辺を考慮する必要性を感じてないだけだろう。けど振り回されるのはたまったもんじゃ無い。

"Take it with a grain of salt"というやつだ。

追記:僕の知っている、本当にこの国に来て背水の陣で退路の無い戦いをしてきた人は自分やこの国のことを母国に発信したりしないのは個人的には面白いと思う。

出典: learner.org